「運営指導・監査対応」対応モジュール

「Smart learnSD」の年間研修計画モジュールは、介護サービス基準に沿った法定研修に加え、個別の加算要件に対応した研修も自動で計画に組み込みます。

一度登録すれば自動でスケジュールに反映されるため、同じ研修の重複受講といった無駄を削減。施設や受講者別、あるいは加算要件ごとの研修結果を簡単に集計・出力できるので、管理者の事務作業を大幅に効率化します。

法定研修の運営指導と監査対応

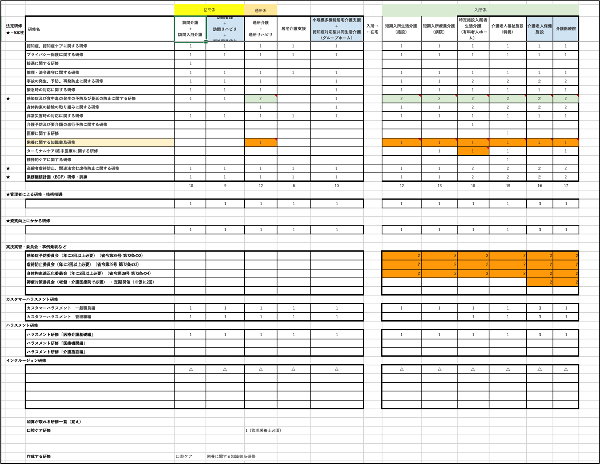

Smart learnSDでは、法定研修ガイドブックで示された7つの監査要点への対応をシステムに実装しています。法定研修の事業所種別の要件、複数勤務者や法人運営への対応、年間計画と記録管理、監査時の確認項目までを網羅。年間研修計画の作成時に必要事項を入力するだけで、受講管理・記録保存・進捗把握・補講設定といった業務が自動化され、研修運営と監査対応を一体的に支援し、確実な実効性を担保します。さらに、法定研修だけでなく個別研修にも柔軟に対応し、処遇改善加算や特定事業所加算といった研修実施に連動する各種加算要件を満たす運用もサポート。義務的な研修を履行しながら、組織の人材育成と経営基盤の強化につながる仕組みを提供します。

▶要点別監査対応項目

要点1:法定研修の全体像と基本理解

要点2:事業所種別ごとの法定研修と頻度

要点3:法人が多数の事業所を運営する場合の考え方

要点4:複数事業所に勤務する職員への対応

要点5:年間研修計画と記録管理の実務

要点6:法定研修と個別研修の整理(加算との関係)

要点7:運営指導・監査対応のポイント

要点1:法定研修の全体像と基本理解

・研修は「事業所ごとに必須」であり、未実施は違反となる

・代表的な研修の5本柱を押さえることが出発点

・行政は「実施の証跡」と「改善性」を重点的に確認する

・記録は単なる証明ではなく、学びの改善サイクルを示す資料でもある

・管理者は「計画」「実施」「記録」の3段階を常に意識し、監査に備える

要点2:事業所種別ごとの法定研修と頻度

・法定研修は事業所種別によって内容・頻度が異なる

・訪問系=感染症・虐待防止・BCPが中心(年1回以上)

・通所系=感染症・災害対策・認知症ケア(年1回以上+訓練)

・入所系=感染症・BCP・虐待防止・身体拘束適正化・口腔衛生など(年2回以上)

・共通点は「新任時必須」「定期的」「記録の保存」の3原則

要点3:法人が多数の事業所を運営する場合の考え方

・法定研修は「法人単位」ではなく「事業所単位」の義務

・法人でまとめられるのは「教材」「計画」「合同研修の企画」など効率化の部分のみ

・監査で問われるのは「事業所ごとの証跡」

・管理者は「法人支援」と「事業所責任」を明確に理解・説明する必要がある

要点4:複数事業所に勤務する職員への対応

・複数勤務の職員も、所属事業所ごとに研修対象となる

・原則は「両方で受講」となるが、合同研修や外部研修の活用で効率化可能

・記録は必ず事業所単位で保存する必要がある

・LMSや研修台帳を活用し、履歴を法人全体で共有すると管理が容易

・管理者は「効率化」と「法令遵守」を両立させながら職員に丁寧に説明すること

要点5:年間研修計画と記録管理の実務

・年間計画を立てることで抜け漏れ防止と行政対応が可能

・記録は「日付・内容・参加者・評価・改善点」の5要素を必ず保存

・電子管理の活用により監査対応を迅速化できる

・新任者研修は最優先で実施・記録が必要

・記録不備は「未実施」と同義であり、最も多い指摘ポイント

要点6:法定研修と個別研修の整理(加算との関係)

・研修は「法律で義務付けられた最低限のライン」

・個別研修は「加算取得と人材育成のための戦略的取組」

・両者を明確に区別しつつ、年間研修計画の中で統合的に運用する

・管理者は「義務」と「投資」の両面を職員に伝え、研修を組織文化に育てる

要点7:運営指導・監査対応のポイント

・監査では「計画・実施・記録・改善」の一連の流れが確認される

・最も多い指摘は「記録不足」と「新任者研修の未実施」

・フォーマット統一と電子管理で提示をスムーズに

・欠席者対応や改善記録の保存は信頼性を高める鍵

・管理者は「全体像」「直近実績」「改善仕組み」を説明できるように準備する